くらしかた・すまいかた

Vol. 06:八王子の家02

改修ポイント・その3 『 自然エネルギーの採用 』

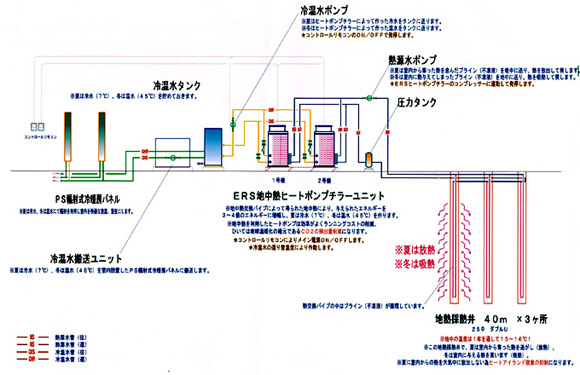

○輻射熱暖冷房機器の熱源として、地熱をお使いだということですが、これは既製品として提供されていたシステムなのでしょうか。

Wさん: ピーエス製品の「熱源は何か」といったお話をさせて頂いたんですが、その時は電力と灯油とのことでした。そこで、私が知っていた『アースリソース』という会社の地熱利用のシステムを使えないかとピーエスに談判したわけです。

○この地熱利用システムは何年ごろに実用化されたものなんですか。

Wさん: 実はこの家のシステムが日本における第1号なんです。ですから、ここの心臓部のヒートポンプも試作機のようなもので、改良を何度も繰り返しながら運転し、最終的に現在の地熱の熱交換と補助的な空調による熱交換を合わせたハイブリッドタイプのヒートポンプになっています。ピーエス製品は完成されたシステムを持っており、地熱利用の熱 源も複雑な制御があるために、2つの異なる会社の技術を合わせるのは、口で言う程簡単ではありませんでした。製品の保証問題などもあり、会社間の調整が一番難しかったです

○よく実現できましたね。

Wさん: 半ば強引に、もう無理矢理ですよ(笑)。実際に試運転を始めると運転が停止してしまうこともあり、「失敗したかな」と思った時期もありました。最終的には担当の技術者の執念でしょうか、改良を重ね、今は問題なく安定して運転しております。

この家の改修の時もそうなんですけど、古い家と新しい家を合わせると古い技術を持った職人と新しい増築部分を受け持つ職人が衝突する。「ここまでは俺の仕事」「ここまでは俺の仕事」で一枚の壁で、表と裏で別の職人が作業する。

○でも苦労をした分、ここにしかないもの、他にはない家になったのでは。

Wさん: 確かにそうかも知れません。

技術を伝承していくことの重要性

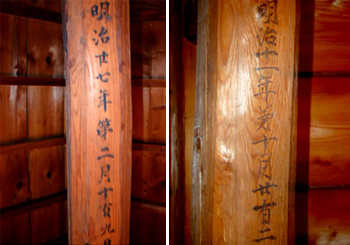

この蔵は明治に建てられただけあって、柱と梁に欅の太いものを使っていて非常に頑丈です。(Wさん)

Wさん: 明治、大正の家というのは良い材木をふんだんに使った民家が多くありますが、身分制度のあった江戸時代に作られた多摩の民家は、この家もそうですが、割と材が華奢なんですね。明治以降は腕の良い宮大工さんが、大名屋敷や寺院建築で育んだ技術で、民間の家を一気に建て始めた時期でもあって、良い民家というのはこの時期にかけて多く建てられたようです。

○今回の改修にあたって、現代技術と伝統技術の融合のような取り組みをされたわけですが、例えば家を建てる技術の変化についてどういった考えをお持ちですか。

Wさん: どうなんでしょう、昔の建築は材料を大切にし、今で言う自然にやさしく、それでいて耐久性があり、千年以上もかけて伝えられてきた技です。この完成した美しい日本の建築の伝統技術を残そうという流れがある。一方で居住空間の快適さを追求すると、現代的な技術を多く取り入れなければならない。

最近は古い民家の再生が盛んになっているので、日本のいたるところで、伝統と最新技術の融合が図られていると思います。単に金具等で補強しながら数十年しかもたない木造家屋を数多く作ってほしくありません。

新しい素材を使用し伝統的な技術の伝承がなくても、200年以上は耐える家を建てる。

このような木造建築の技術開発が、技術者が生き残るひとつの道かもしれません。そういう長い目でみてはじめて、現在の技術に対する評価は決まるのではないかと思いますね。

八王子の家の 『 これから 』

池では敷地内にあった井戸水をポンプアップし、鯉やメダカを飼っている。

改修を経て、『内と外との一体感』が、この家の新たな魅力として加わった。

○地熱利用や古民家再生など、いろんな取り組みをされていますが、 以前から環境に配慮した暮らし方をされていたのでしょうか。

Wさん: 私はこの家を建てる前は、茨城県でソーラーハウスの家に住み、自分で畑を耕して野菜を作る生活をしていました。本業は違いますけど、 『できるだけ自給したい』 という意識が、食料だけでなくエネルギーにも向いていったんだと思います。

○エネルギーの問題だけでなく、この家は非常に内と外のつながりを考えて作られているように感じます。

実際の手入れなども含めて、外部空間に関して具体的な計画をお持ちでしたら聞かせてください。

Wさん: 具体的に完成したイメージはまだありません。竹林は竹林らしく嵯峨野風に、残された自然林はできるだけ自然の木を生かしていきたいと考えています。武家時代のなごりのある武者作りの前庭、自然な裏山の景色、趣味の茶庭など、統一性を持たせるのが難しいんですけど、家の中から楽しめる調和のとれた庭にしたいと考えています。

○まだ完成してはいないでしょうが、どんな住み心地になると思いますか。

Wさん: この家の冷暖房システムに関して言えば、家全体の温度を一定に維持するのに適したシステムです。

それでも暑く感じる時は扇風機を利用するなど、温度管理をひとつのシステムで済まそうとせずに、ちょっとした工夫で快適に暮らせるようになると思います。

そして何よりも、恵まれた自然を十分に楽しめる生活空間にしたいと考えています。

○完成の目処はいつくらいになりそうなのでしょうか。

Wさん: これから土間の脇に増築をして、家族5人で移り住む予定なんです。今までは、通いながら改修作業を行ってきましたが、これからは実際に暮らすことになるので、また違った面も見えてくると思います。