この「よくある質問」は、令和5年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。

交付

| Q9-1 | ZEH 又は ZEH 水準の住宅に求める共通要件(耐震)について、詳しく知りたい。 |

| A | 本事業の補助の対象となる木造住宅は、ZEH 又は ZEH 水準の住宅 であるため、以下の(1)又は(2)のいずれかを満たすものとします。 |

| Q9-2 | 耐震を確認する構造計算とは、どんな方法でもいいのか。 |

| A | 「断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算」を実施してください。 |

| Q9-3 | 壁量計算等とは、建築基準法に基づく計算方法でいいのか。 |

| A | いわゆる建築基準法の壁量計算だけでは、「品確法・耐震等級2以上」にはなりません。 |

| Q9-4 | 耐震性能について、交付申請から実績報告で変更になった場合どうすればいいのか。 |

| A | 交付申請時に耐震性能の評価を申告していただきます。 |

| Q9-5 | 住宅性能表示制度の耐震等級には「倒壊等防止」、「損傷防止」があるが、どちらでもよいのか。 |

| A | 住宅性能表示の必須項目である「1-1倒壊等防止」を、「耐震等級2以上」で取得し、交付申請時に申告してください。 |

| Q9-6 | 構造計算 (許容応力度計算:ルート1)の時も耐震等級を取得しないといけないのか。 |

| A | 構造計算(許容応力度計算)を実施されている場合は、品確法の耐震等級を取得する必要はありません。 |

| Q9-7 | 構造計算の場合、耐震等級は問われないのか。 |

| A | 耐震等級は問いません。 |

| Q9-8 | 募集要項にある「(1)断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであること」に該当する 構造計算(許容応力度計算)を行う場合、その建築士は補助を受ける物件の設計者である必要があるか。 |

| A | 構造計算の実施について確認・証明する建築士は、申請住宅の設計者に限定いたしません。 |

| Q9-9 | グループ募集要領の8ページ目 3.2.2 ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通要件にて、①の「構造計算」とは、許容応力度計算のことか。 |

| A | 許容応力度計算は構造計算に含まれます。 |

| Q9-10 | 耐震等級が「等級〇水準」となっているのはなぜか。 |

| A | 「水準」とは、求められる性能確認資料として、登録住宅評価機関による評価書だけではなく、建築士による確認・証明の書類も対象としているためです。建築士が確認する内容は評価機関において住宅性能評価書を取得する場合と同じ内容および同等の扱いになります。 |

| Q9-11 | マニュアルの共通事項(2.2.2 ZEH又は ZEH水準の住宅に求める共通要件)にある

「(2)階数が 2 階以下、かつ床面積が 500 ㎡以下で、以下の①、②、③のいずれかを満たしたものであること」の

②で行う場合の「耐震等級3水準」とは何を指しているか? |

| A | 「品確法・住宅性能表示基準」における壁量計算等をした結果、耐震等級3又は耐震等級3水準であるということです。

なお、耐震等級3と耐震等級3水準は別のものになります。 |

| Q9-12 | 「見直し」後、壁量計算等が耐震基準に満たなくなった場合、補助金の申請ができない若しくは実績報告をしても補助金がもらえないという事か。 |

| A | 同意書に記入してある「見直し」は、建築基準法のことになります。 |

| Q9-13 | 募集要領では |

| A | 耐震等級1は補助対象外です。 |

| Q9-14 | 「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」について、2023年11月20日付で公益財団法人日本住宅・木材技術センターより壁量等基準(案) に対応した設計支援ツール(案)が公表されたが、この支援ツールを使用し耐震要件を確認して着工すれば交付申請ができるということで良いか。 |

| A | 交付申請は出来ます。 |

実績

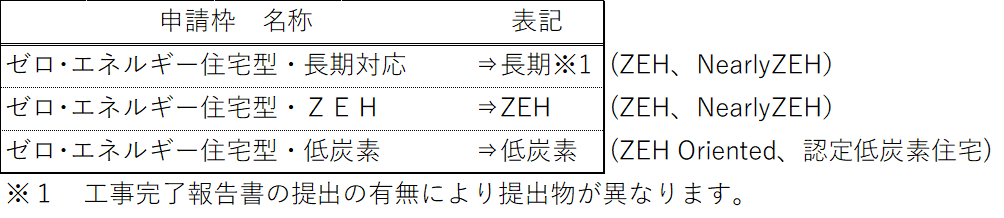

| Q9-15 | 耐震の性能評価の確認資料として、実績時にはどんな資料が必要となるのか。 |

| A |   |

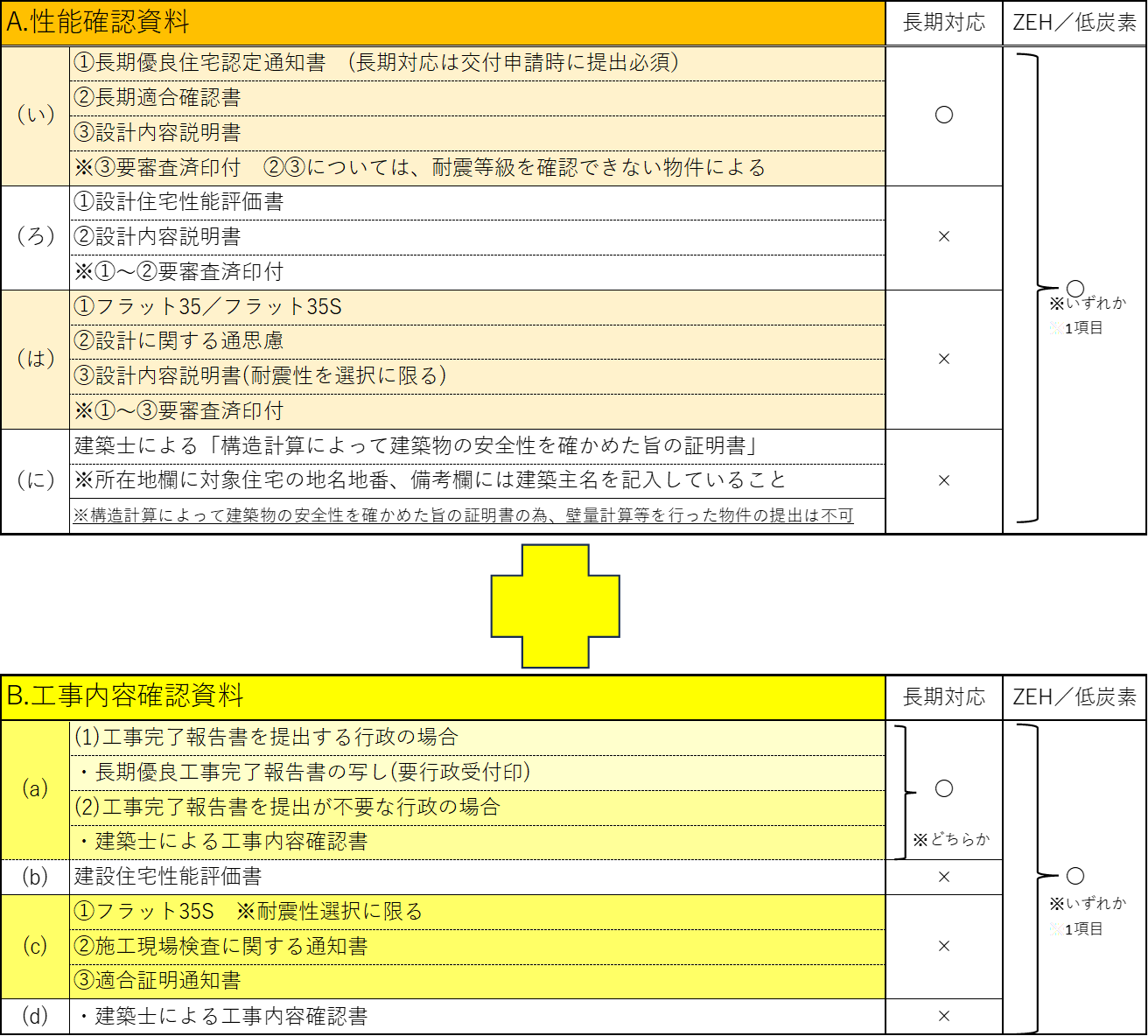

| Q9-16 | 性能と耐震において提出書類が煩雑でわかりにくい。申請ごとの完了実績報告の提出書類を教えてほしい。 |

| A | 耐震性能により提出書類に違いがあります。下表を参考にし、交付申請・完了実績報告に対応してください。  |

| Q9-17 | 構造計算の場合、第三者評価機関の証明書の提出は必要ないか。 |

| A | 必要ありません。建築士による工事内容確認書だけでも問題ありません。 |

| Q9-18 | 構造計算の場合、計算した構造計算書を提出する必要があるのか。 |

| A | 原則、提出不要です。 |

| Q9-19 | 耐震関係確認資料で、「長期優良住宅 適合証、確認書等」とあるが、長期優良の申請を行う際に「設計住宅性能評価書」を取得している場合、どれを提出すればいいのか。 |

| A | ゼロ・エネルギー型(長期対応)枠で申請されている場合は、長期優良の認定通知書の提出が必要になります。 |

| Q9-20 | 建築士法の安全証明について教えてほしい。 |

| A | 建築確認申請を「構造計算」で申請する際、構造一級建築士以外の建築士が構造計算によって安全性を確かめたときに発行する証明書です。 |

| Q9-21 | 令和5年度のゼロ・エネルギー住宅型の要件に住宅性能表示制度の耐震等級3とありますが、そちらは設計住宅性能評価書のような第三者評価機関による確認が必要になるのか。 |

| A | 建築士による工事内容確認書だけでも問題ありません。 現金取得者向け新築対象住宅証明書については、メール(zero☆kkj.or.jp ☆を@に変換)にてお問い合わせください。 |

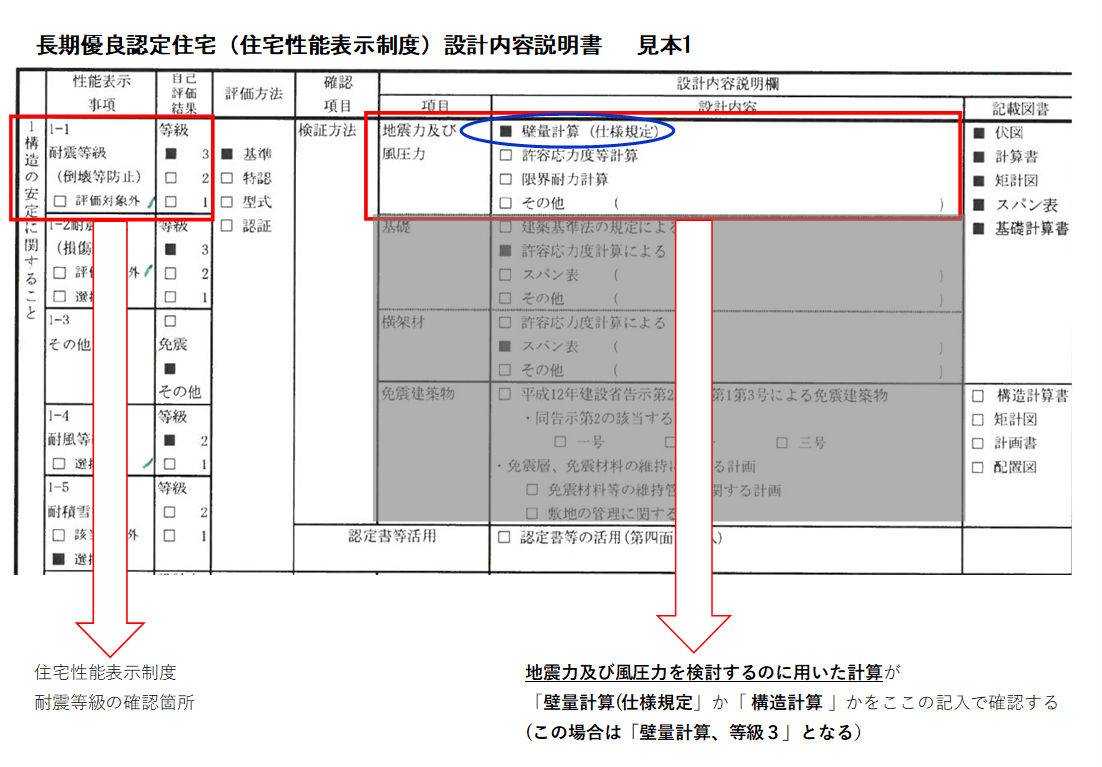

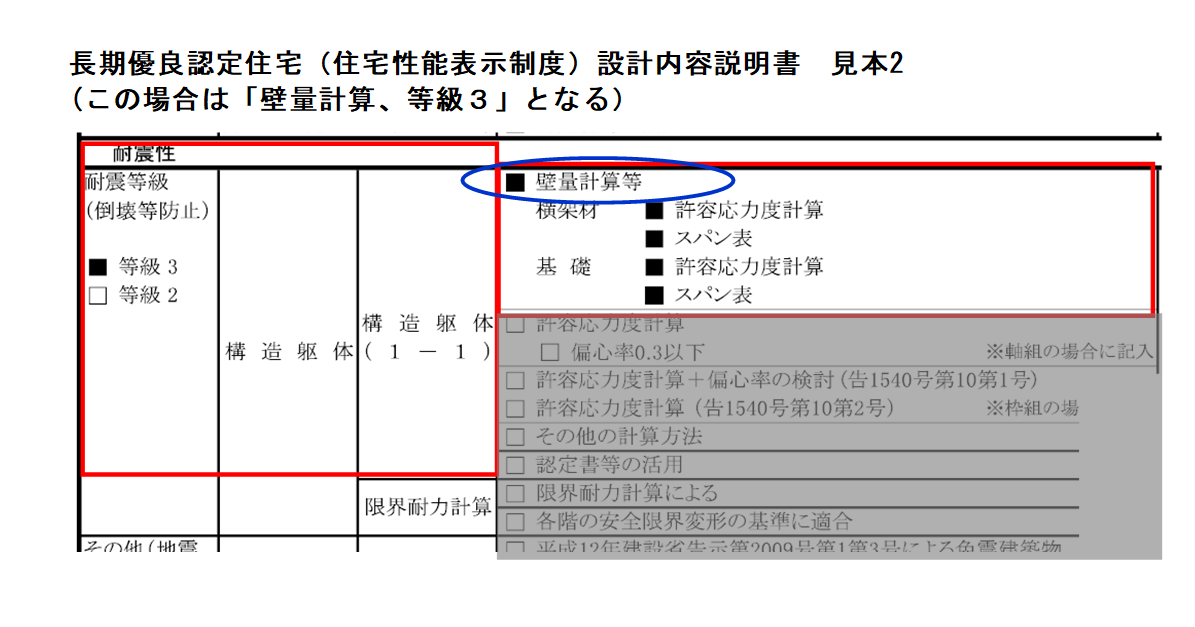

| Q9-22 | 耐震等級や構造計算かどうかは、どの資料のどこで確認できるのか。 |

| A | 認定長期優良住宅または設計性能評価を申請されている場合、申請の際に提出された設計内容説明書から確認できます。(下記はR5年度説明会のPDFになります)   |

| Q9-23 | R5年度もR4度に引続きゼロ・エネルギー住宅型の耐震確認は、建築士のみの確認でいいか。 |

| A | 交付申請マニュアル第3章 P3-15【⑩耐震・性能確認資料】の記載のとおり、 |

| Q9-24 | 交付申請マニュアル第3章マニュアル3-15(い)から(に)の書類がないときには(d)でいいと記載があるが、 「建築士による工事内容確認書」だけでいいのか。また、様式はどこにあるのか。 |

| A | 第三者機関の書類がない場合は、「建築士による工事内容確認書」だけでも対応可能としています。 |

<本件に関する問い合せ先>

一般社団法人 環境共生まちづくり協会 ゼロ・エネルギー住宅型実施支援室

問い合わせは原則下記フォームよりお願いします。

お問い合わせフォームはこちらから

<住所>

〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F

TEL 03-5579-8250

<受付時間 10:30 ~16:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く